夫子《论语》篇

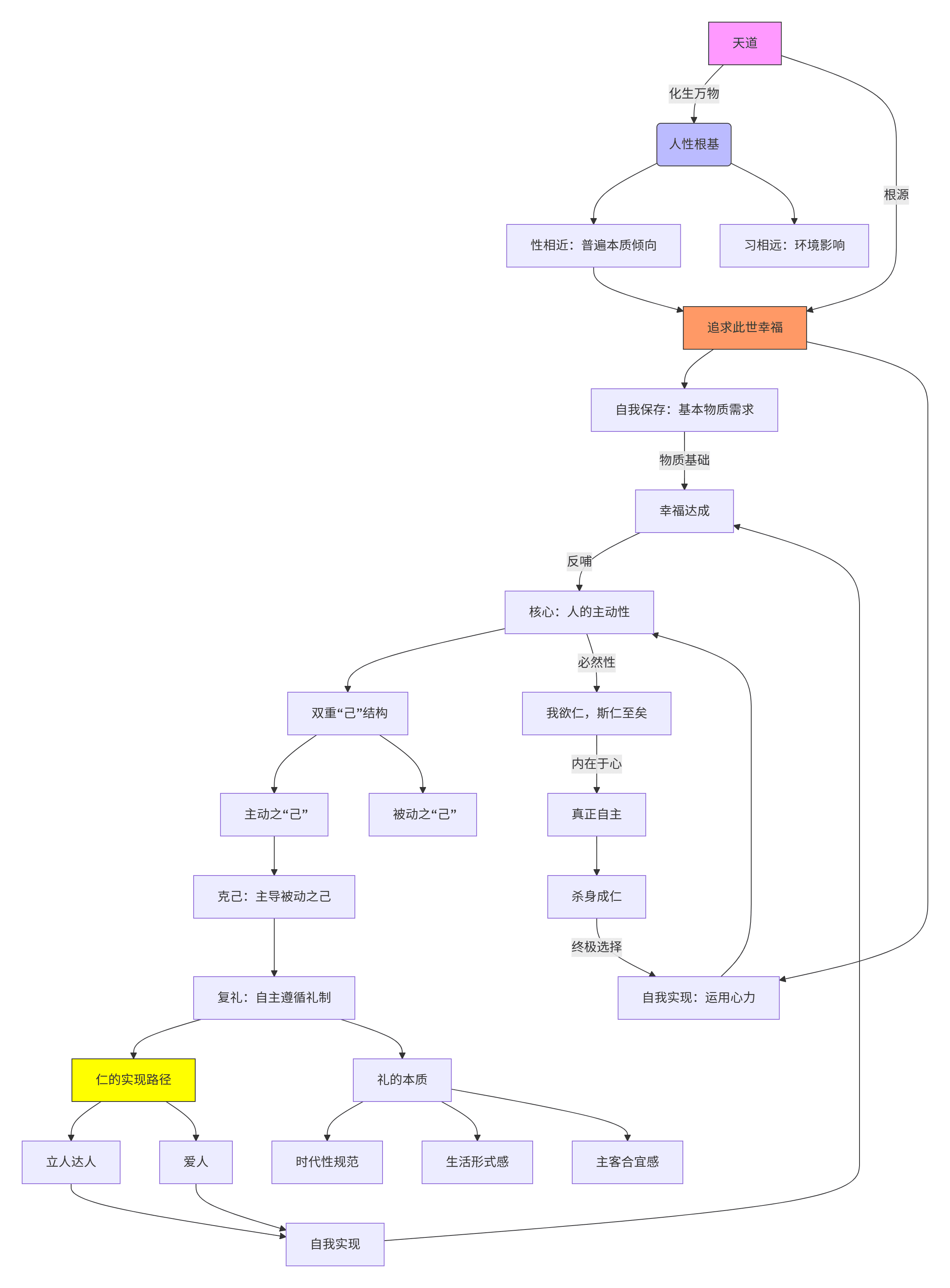

本篇的核心逻辑链条:

- 高深的道理对于普通人来说是抽象的,非但不能给人以具体的指引,反而容易破坏人赖以判断和选择的常识。

- 夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。

- 将道理讲到什么程度,一定要根据学习者的资质。不能给资质不足的人,讲超出其理解力的道理。读《论语》需要特别注意对话的语境。不能简单地将孔子所说的话都当成他对某一问题的最终理解。

有个叫陈子车的贵族在卫国死了,他老婆和管家商量要用活人殉葬(就是让活人陪死人一起下葬)。等他们决定好了,陈子车的弟弟陈子亢才赶到。

他老婆和管家说:"主人生前有病,在地下没人伺候,我们打算让人殉葬。"

陈子亢反驳说:"殉葬根本不合礼制!不过如果非要殉葬的话——伺候病人最合适的人选不就是妻子和管家吗?要我说,能取消殉葬最好;如果非要殉,那就让你俩去陪葬吧!"

结果最后就没用活人殉葬。

- 在具体的社会历史环境当中,价值往往有其盲目性。有的时候是出于偶然的习惯,甚至有的时候仅仅是因为无知。所以,每一个时代都需要重估价值的努力。

- 具有恒常性的根源价值,必定是以人性和天道为基础的。人之所以应该这样生活,是因为人的本质倾向是这样的,天道也是这样的。换言之,正确的生活道路,既是符合人性的,也是符合天道的。

- 孔子关于人性的直接论述,只有一条:“性相近也,习相远也。”人性指的是人不得不如此的本质倾向。

- 人的本质倾向相近,现实中之所以有这么大的差别,是环境影响所致。“性”和“习”这一结构,是一个绝大的发明。它既揭示出了人的相近的本质倾向,从而为根源于普遍的人性基础上的根本价值找到了确实的基础,又通过指出环境对人的影响,为人与人之间的现实差距提供了有说服力的解释。

- 学和交友是人提升自己的一般路径。为学是个人的努力,而交友则强调“友以辅德”的作用。事实上,单是“学”这个字的强调本身,即有重要的意义。强调“学”,意味着人可以通过后天的努力来改变和提升自己。

- 《老子》的“自然”要人们接受自己被给定的一切,而孔子则以“学”开创了社会公平的新局面。

- 以自我成长为目的的“学”,不是学给别人看的,所以,是“为己之学”。“为己之学”本就不求为人所知,则人不己知,何愠之有?学而时温,且能以身习之,由此而来的日新的成长,常与无可比拟的巨大喜悦相伴随。孔子之所以“发愤忘食,乐以忘忧”,其根源即在于此。

- 说在心,乐主发散在外。如果我们将“说”和“乐”统一起来,用一个今天的词来概括,那么,最合适的概念应该就是幸福。《论语》首章提点出了幸福在人生中的重要位置,同时也使得我们前面论及的人的本质倾向有了确定的内涵:追求幸福。

- 与其他以彼岸追求为核心的文明不同,在中国文明的深层意识里,此世是唯一的目的,也是唯一的过程。基于对此世幸福的敏觉,而生出对人的普遍的本质倾向的洞察。《论语》开篇即突出地强调“说”和“乐”根源于此,孔子说“未知生,焉知死”的根源亦在于此。

- 以幸福为目的,就要考虑实现这一目的的途径。就好比要达到某个地方,必须找到通往那地方的道路。但道路从来不是一段现成地摆在那里等待穿过的距离,而是各种主客观条件的综合。

- 要登华山顶峰,体能足够且时间充裕的人,可以拾级而上;平时缺少锻炼又没有足够时间的人,则更倾向于缆车上下。

饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。

贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!

- 孔子明确指出了构成幸福之必要条件的最低物质基础。

- 孔子显然不能认同那种认为幸福完全取决于主观心境的观点。在最基本的物质生活条件都阙如的情况下,侈谈幸福是不真实的。

在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠见曰:“君子亦有穷乎?”子曰:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”

孔子穷于陈、蔡之间,七日不火食,藜羹不糁,颜色甚惫,而弦歌于室。颜回择菜,子路、子贡相与言曰:“夫子再逐于鲁,削迹于卫,伐树于宋,穷于商、周,围于陈、蔡,杀夫子者无罪,藉夫子者无禁。弦歌鼓琴,未尝绝音,君子之无耻也若此乎?”颜回无以应,入告孔子。孔子推琴喟然而叹曰:“由与赐,细人也。召而来,吾语之!”子路、子贡入。子路曰:“如此者,可谓穷矣。”孔子曰:“是何言也!君子通于道之谓通,穷于道之谓穷。今丘抱仁义之道,以遭乱世之患,其何穷之为?故内省而不穷于道,临难而不失其德,天寒既至,霜雪既降,吾是以知松柏之茂也。陈、蔡之隘,于丘其幸乎!”孔子削然反琴而弦歌,子路扢然执干而舞。子贡曰:“吾不知天之高也,地之下也。”

- 以松柏能茂于霜雪喻君子历患难而不渝初心,是合乎儒家义理的。但濒绝境而刻意欢愉,则未免有张大其事、惊世骇俗之意。后世陋儒,往往以振起世风为名,行耀俗夸世之实,从而有种种不近人情之论。表面上是对孔子的阐扬,实际上却从根本上背离了孔子的精神。

- 人不可能仅仅停留在自我保存的层面上。虽然看起来,很多人都喜欢“饱食终日,无所用心”的生活。对于这样的人,孔子甚至说:哪怕是下棋和赌博,也强过于这等什么都不干的吧!

- 人想要逃避的其实只是被强迫的劳动。因此,理想的社会不是让人免于工作,而是要创造条件让人们追求符合自己的性情或能够满足荣誉感的劳动。

- 孔子并不简单地排斥富贵,而是指出,富贵的获得是有其偶然性的:

富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。

- 既然富贵有偶然性,那么,人的自我实现的目标,应该朝向那些有真正必然性的东西——“我欲仁,斯仁至矣”。

- 严格说来,经验世界的规律性关联,并不是必然的,而只是大概率的或然性。【段老师经常讲平行线的例子】

- 真正的必然性其实是内在于人的心灵的。只有那种你只要去追求就一定能实现的,才是真正必然的。想做到什么就能做到的必然是不存在的,但不想做什么就可以绝对不做的必然,却是人人备具的。

- 人总是在自我保存和自我实现的过程中达成幸福的。当选择自我保存就意味着要从根本上放弃自我实现的可能时:

孔子认为人应该选择自我实现:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

孟子所说:“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”每个人都有对自己人格的期许。

夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。

- 将自我想象成独立于他人的完整无分的个体,进而衍生出各种各样自我中心主义的主张,是这个“太自我”的时代的种种病征的根源所在。思想的错乱导致的行为的扭曲,触目皆是。这种扭曲甚至造成了某种“反向的知行不一”:思想卑鄙到了行动上无法做到的地步。

- 很多人骨子里认定人天生就是自私自利的,人就应该自私自利,但在现实的生活里,却又无法将自己笃信的自私原则贯彻到底。那些侈言“我死之后,哪管洪水滔天”的人,其实是根本做不到全无牵挂地死去的。其所以如此,根本原因在于将自我理解为原子一样不可分的个体、从而将自我和他人从根源上割裂开来的思想,在道理上压根儿是说不通的。

其未得之也,患得之;既得之,患失之。苟患失之,无所不至矣。

- 哪怕再超然的作者,在写作中也要考虑潜在读者的理解力。孤寂如庄子,也是向着“万世之后”那个“知其解者”在道说的。

- 高水平对局中的胜负悬念,恰恰是围棋的魅力所在。如果根本没有输棋的可能,那么对局者在棋局上运用心力来实现自我的意义也就丧失了。

- 追求幸福是人的普遍的本质倾向。而幸福的基本内容就在于人的自我保存和自我实现。而每个人的自我实现总是以他人的自我实现为前提的,或者说,每个人的自我实现当中都包含了他人的自我实现,这样一来,通过立人、达人来实现立己、达己的目标,也就成了人的普遍倾向。而这种倾向就体现为孔子哲学中最核心的概念——仁。换言之,仁就是人性的内涵。

- 不能将孔子所有的论述都放在同一个层面上来理解。

- 谈到“克己”,首先要考虑的是谁来克己的问题。顺着这个问题,我们会发现“己”被分成了两个:被克制的“己”和克制的“己”。我们可以把被克制的“己”理解为“己”的被动部分,这样一来,“克己”也就是要让主动的“己”主导被动的“己”。

- 如果暂且忽略是否“复礼”的问题,那么,我们就可以得出这样的结论:仁者是能够让主动的“己”主导被动的“己”的人。再看后面说到的“由己”。“由己”的反面是“由人”。“由人”也就意味着不能自主。这样一来,“由己”强调的就是人的自主性。表面上看,“克己”和“由己”之间存在着某种紧张。实则并非如此。既然只有做到“由己”的人才是仁者,也就是说,仁者是能够自主的人。而所谓自主,也就是不为他者所左右,能自我决定。换句话说,能够做得自己的主才是自主。这样一来,“由己”当中就已经包含了“克己”的意思。

仁就是人的主动性的体现,而仁者就是充分实现了他的主动性的人。

- 人为了追逐某个确定的目标,而做种种积极的筹划。从积极作为的角度看,这是一种主动的表现。但就其一举一动都为那个具体的目标所左右看,他又失掉了自主性,因而是被动的。那么,什么才是真正的主动性呢?

- 换言之,只有能够真正自我决定的部分,才是主动的。孔子所说的仁,就是让自我决定的主动性主导或克制不能自主的被动境遇。

- 一般而言,礼是外在的行为规范。以外在的行为规范来指引自己的行为,那还算得上自主吗?如果真正的自主就意味着摒除一切外在的偶然性对自己的影响,那么,也只有释氏崇尚的枯槁山林之中,才比较近似了。

- 通过人为地割断一切外向的关联而获得的自主,是“墮于空寂”的,换言之,也就是抽象的。而自主地面对与他者之间无法逃避的关联,让自我决定的主动性主导或支配那些或多或少总有其被动性的关系,才是主动性和自主性的具体实现。

- 我们在这里将礼理解为生活的形式感,是为种种具体的生活内容赋予形式的力量。相比于无限丰富的生活内容而言,礼已经是一种主动的要素。人的基本生活内容,其实相差不多。喜怒哀乐、饮食男女,都是常人所不能免的。礼赋予这些内容以“恰当”的形式。比如,同样是说话,有的人言语庄重,有的人则给人以挥抹不去的轻浮印象。当然,涉及行为的“恰当”,是没有一个统一的、普遍适用的标准的。古代社会认可的,有可能在现代世界里是不能接受的。作为一个社会长期以来的习惯和常识的积淀,礼总是某个时代人们普遍接受的行为范式。通常情况下,合乎时代的礼的规范的行为方式,才能给关联着的彼此双方以正当的合宜感。习惯和常识中当然有许多不尽合理的地方。比如,清明扫祭时很多地方有烧纸钱的风俗,如果从科学主义的世界观来考察,这是完全没有道理的行为。但即使“极端理性”的人,完全背弃礼俗也会引起内心中持久的不安。人的举动从事能自主地依据礼俗的规范,甚至遵从那些不尽合理的习惯,是需要更强的主动性的。并且,在这种自主的遵循中,人的主动性得到了具体的实现。所以,《论语》此章不讲“克己为仁”,而要讲“克己复礼为仁”。

- 在现实的礼俗中,人的主动性才能得到具体的实现。人的主动性的具体实现,其实也就是人的自我实现的具体达成。而正如我们前面讨论人己关系时谈到的那样:每个人都是通过立人来立己、通过达人来达己的。换言之,在人的主动性的具体实现中,自我和他人都得到了成就。对他人的成就,体现为爱。所以仁者能爱:

樊迟问仁。子曰:“爱人。”

- 将仁与爱完全等同起来,显然是不对的。如果仁就是爱的意思,那么,孔子何必表达得那么复杂?程子说:“仁者必爱,指爱为仁则不可。”实在是见得真切。

- 仁者成就他人,当然也在成就自己,所以,仁者能幸福:

子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。”

- 无论是拮据还是富足,都体会不到幸福,是今天这个时代的通病。而病根儿正在于“失其本心”,因此丧失了感受生活的能力。人们常会在安适的生活里陷于麻木。当一切平稳安静下来,少有大的波折时,人们开始倦于生活的重复。这其实正是根本的错觉。

- 有的时候,一转身就是永别。很多人都只能在真正错过以后,才知道自己曾经在怎样的幸福里。失去了主动性的心灵,也就丧失了基本的醒觉。仁的醒觉的含义,虽然并不能在孔子的言说中找到直接的印证,但还是不无根据的。

- 由于仲弓也是孔子最欣赏的弟子之一,所以,“仲弓问仁”一章也值得注意:

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。” “出门如见大宾,使民如承大祭”提点出敬畏之心来,而敬畏则是唤醒心灵的主动性的根本所在。

- 天和命在孔子那里是基本上等同的概念,两者强调的都是人的主观作用无可如何的“力量”。天和命比作为个体的人拥有更高的主动性。

- 在孔子看来,天既是变化的基础,也是万物化生的根源。人的本质倾向正是从这变化生生的根本而来的。

阳光满心路

阳光满心路